こんにちは

しろきな(@shirochan_kina)です。

今回は、鳥さんの防災について、自分がやっていることを書きます。

令和6年能登半島地震で被災された皆さまならびにご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

防災はペットと暮らすものとして必ず考えておかないといけないことのひとつ。

地震・台風・水害・火山噴火などの自然災害だけじゃなく、火事や建物の事故などで避難しないといけないことがあるかもしれません。

自分の身近では、福岡西方沖地震も経験して避難まではしなくてよかったものの怖い思いをしたし、九州北部豪雨も近くだったので他人事じゃなかったし、熊本地震の時はきなを迎えたばかりで夜中になるけたたましい緊急警報の音にビクビクしたものです…

近年でも北陸の豪雪、西日本豪雨、大阪北部地震、近畿地方への大型台風、北海道胆振東部地震…

いつ何が起こってもおかしくないですよね…

何かがあって後悔する前に、できるだけのことをやってみました。

地震対策

①ケージの置き場

うちでは2羽のケージをインコ部屋に置いています。

この部屋だけではなく他の部屋にも心がけていることですが、背の高い家具はなるべく置かないようにしています。

インコ部屋はもともとあまり使っていない部屋だったし、本棚もクローゼットの中に納めているので、大きな家具はありません。

▼ルームツアーはこちら

置いてあるのはキーボードと小さな収納家具。

どちらも胸より下くらいの高さです。

なので、ケージの上に家具が落ちてくることはないと思います。

また、柱のようなものに付いている時計と照明は、ネジで固定されているので、そうそう外れたりはしないと思います。

万が一、時計などが落ちても、ケージをポリカーボネート板でできた保温カバーで囲っているので多少クッションになると考えています。

▼ポリカーボネートの保温カバーは自作です

②ケージを置いている棚

きなもものケージを置いているのはIKEAのキャスター付きのものです。

高さはひざくらいなので、万が一地震の揺れでケージが棚から落ちてもそこまでの衝撃はないとは思いますが、なるべく落ちないで欲しい…

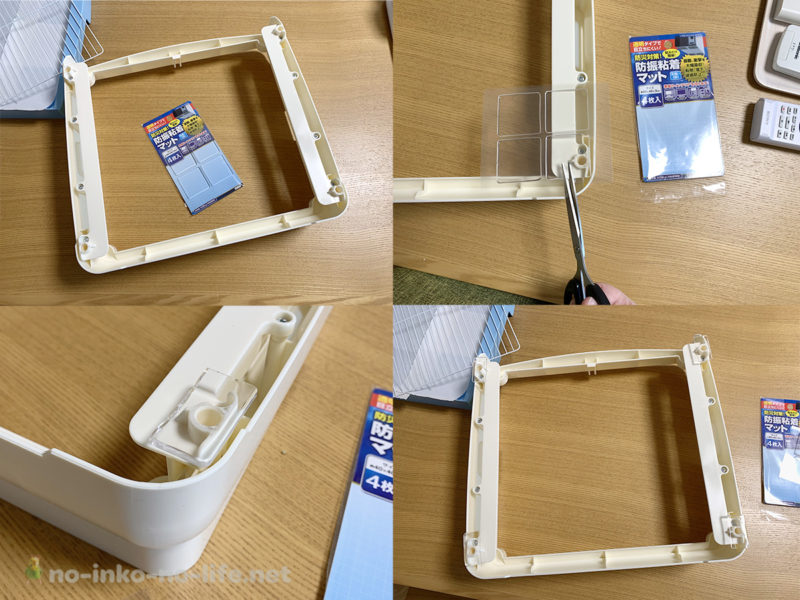

なので棚とケージを耐震ジェルで固定しています。

▼こういうの

これならがっつり固定ではなくゆっくりはがすとちゃんとはがれるので掃除もラクです。

▼接着面が少ないのでちょっと不安ですが、今のところしっかりくっついています。

キャスターが揺れを吸収してケージが落ちるのを防いでくれる可能性もありますが、どこまで強い揺れに耐えられるかは未知数ではありますね…

避難が必要な時の準備

万が一、家を離れて避難しないといけない時のことも考えておかないといけません。

鳥さんたちと逃げる時に必要なものを調べてみました。

- ごはん

- 水(軟水)

- キャリー・キャリーケース

- 毛布

- 新聞紙(防寒・防音、敷き紙にも使える)

- ティッシュ・ペーパータオル

- ガムテープ

- カイロ

上記のうち、水・新聞紙・ティッシュ類・ガムテープ・カイロは人間用の防災リュックに入れているので、そっちにまとめて入れています。

残りはごはん・キャリー・キャリーケース・毛布です。

①キャリー・キャリーケース・毛布

キャリー・キャリーケース・毛布はケージの真下に置いています。

そうすることで、万が一避難しないといけない時、最短距離で鳥たちをケージからキャリーに移動させることができます。

きなのキャリーは少し高さがあってキャリーバッグに入れたままだとおさまらないので別々に。

もものキャリーは小さめなのでキャリーバッグに入れたまま入ったのでそのままおさめることにしました。

(追記:冬におやすみカバーをかけて保温するとケージの下も暖かくなってしまうので、ごはんは傷まないように冷暗所の玄関におくことにしました。)

▼きなのキャリー

▼もものキャリーはたぶんこれの旧バージョン。

▼最近はこのタイプを使う時もあります。

キャリーの中には、エサ入れ(綺麗に洗った空のもの)もセットしています。

とりあえずきなももたちをキャリーに入れて避難した後、落ち着いてから中身を入れられるようにです。

鳥たちをキャリーに移動させたら、いっしょに置いている毛布を上にかけて避難します。

毛布は寒い時の防寒はもちろん、移動時に外からの雨風・ゴミやホコリなどから守ってくれることでしょう。

②ごはんのストック

大きな災害などで物流がマヒすることを考えると、ごはんは最低でも1ヶ月分は備蓄しておいた方がよさそうです。

幸い、インコたちが毎日食べる量は人間に比べるととても少量だし(ものによりますが)常温保存できるので、うちではふだんから1〜2ヶ月分のごはんをストックしてあります。

なので、『防災用ごはん』を別にストックしておくのではなく、

ふだんのごはんのストックを避難時にそのまま持ち出そうと考えています。

そうすれば、『防災用ごはん』を管理する必要もないし、避難時もいつもと同じ内容のごはんを食べることができます。

そうすると、ふだんのごはんのストックを

『いかに素早く、かさばらず持ち出せるか』

が重要になってくるので、収納方法を見直してみました。

まず、シードやペレットなどのメインのごはんですが、今までは残量がわかりやすいのでビン型のものやタッパーなどの保存容器に詰め替えていました。

これだとかさばってしまうので、元の袋のまま保存するようにしました。

袋は形が柔軟に変形するのでビンやタッパーよりかさばりません。

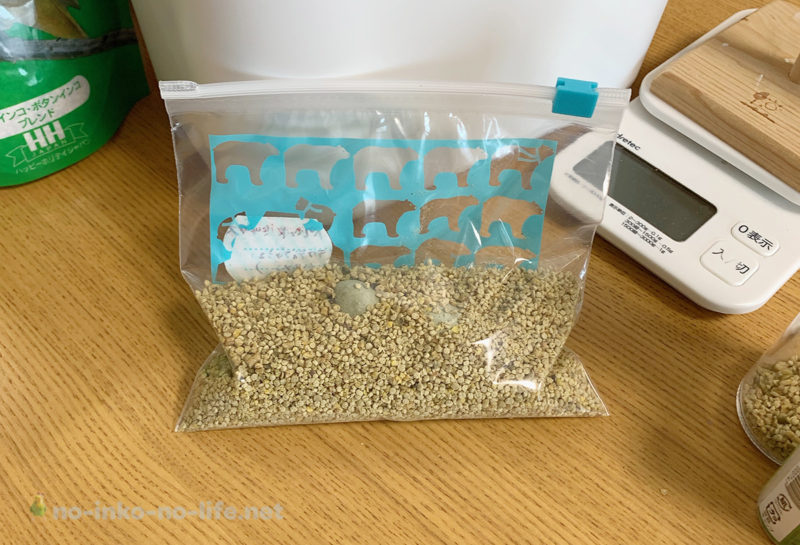

ペレットに関しては2種類のものをブレンドして与えているので、ジップロックのような密閉できる袋に保存しました。

▼ペレットに関してはこちら

開封した残りのペレットは冷凍してありますが、ジップロックの分だけで1ヶ月分はあると思うので、ジップロックの中身が少なくなったら冷凍してある袋から補充します。

袋で保存すると、袋の中の空気をなるべく出して密閉しておくことで中身が酸素に触れる部分を少なくできる=瓶保存より酸化を防げる というメリットもあるのでおすすめです。

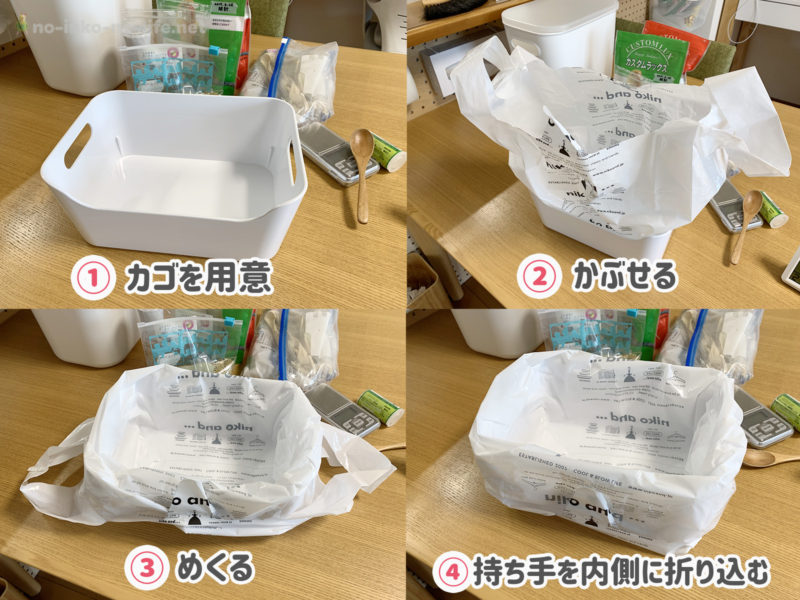

そして、それぞれ袋に入れたものをカゴにまとめて置いておくのですが、そのカゴにひと手間加えておきます。

ひと手間と言っても、カゴに袋をかぶせておくだけです。

袋はふつうのスーパーの袋よりややしっかりした厚みのあるものにしています。

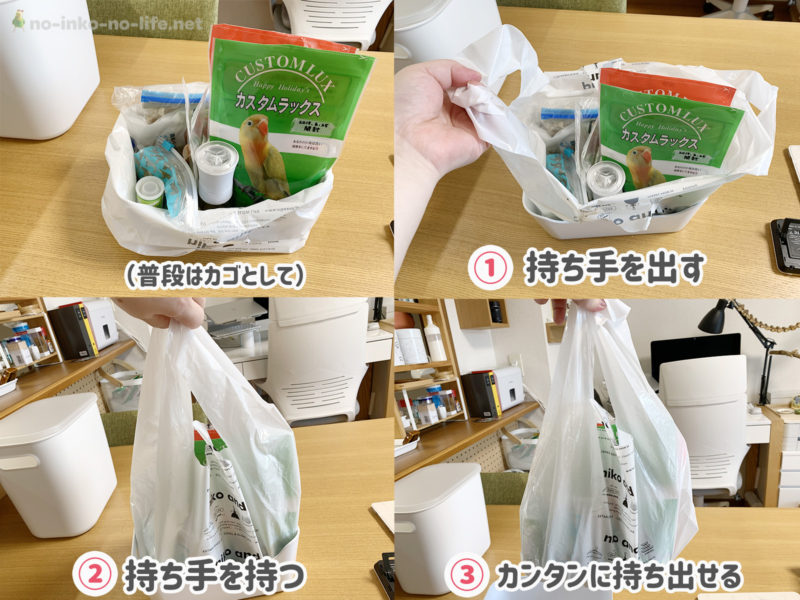

こうしておくと、普段ごはんを準備する時はカゴをつかんでごはんセットをまとめて持ち運びできるし…

避難する時は、そのまま持って行くとカゴがかさばってしまうので、かぶせてある袋の持ち手を出してカゴは見捨てて袋と中身のみを持ち出します。

これだとこのままひじにぶら下げて持ち出せるし、キャリーといっしょにバッグの中に入れることもできます。

ちなみにうちの場合、キャリーを入れるバッグはリュックではなく手提げタイプにしています。

なぜかというと、人間用の防災バッグがリュックだからです。

背中に人間用のリュック、両手にきなとももを。

普段、ごはんが入った袋付きカゴは、キャリーと一緒にケージの下に置いています。

→冬におやすみカバーをかけて保温するとケージの下も暖かくなってしまうので、ごはんが傷まないように冷暗所の玄関におくことにしました。

防災手帳も忘れずに

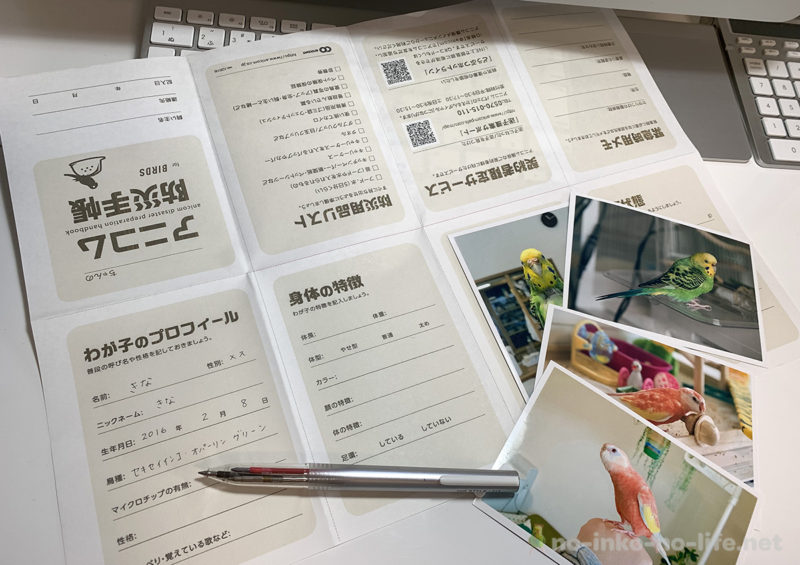

これは万が一、鳥たちと離ればなれになってしまったり、自分の身に何かがおきてしまったりして、自分ではない誰かに鳥たちを救助・保護してもらった時に役立つよう、鳥たちの情報を記しておくものです。

中身は

- 鳥の名前(ニックネームも)

- 生年月日

- 鳥種・体の特徴・性格・病気の有無…

などいろんな情報を書いておきます。

いっしょに写真を入れておくと、2羽の取り違えもないかと思います。

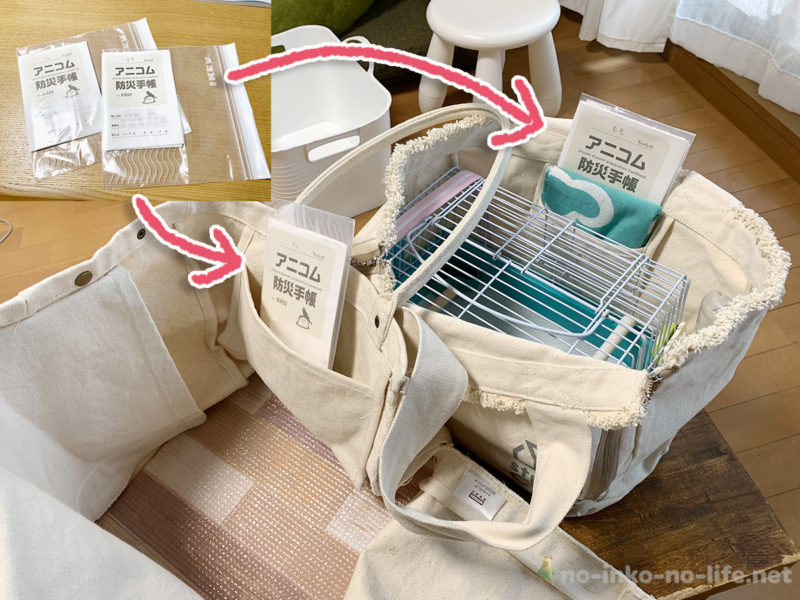

▼自分でメモ帳やノートに書いておいてもいいですが、わたしはこちらに載っていた『アニコム防災手帳』というのをダウンロードして印刷して書き込みました。

そしてそれをそれぞれのキャリーバッグのポケットに入れています。

これは災害の時だけでなく、お出かけしたり病院に行ったりという外出時に万が一飼い主に何かあった場合にも役立つのではないかと思っています。

というか普段は家に置いてあるものなので、外出時だけじゃなくても万が一飼い主に何かあった場合には、普段つけている飼育ノートとともに役に立ってくれたらと思います。

▼飼育ノートについてはこちら

病気や性格などの情報は変わる可能性もあるので、少なくとも年に1回は見直すようにしています。

いちばんいいのは何も起きないこと。

それを願いながら、今後も細かいところは改善しつつ備えていこうと思います。

▼こちらの本では鳥さんの防災について詳しく取り上げられていて、とても参考になりました。

この記事のリンク集

▼no inko no life内

▼外部リンク