こんにちは

しろきな(@shirochan_kina)です。

季節は真冬。2月ともなるとさすがに寒い日が多くなります。

オーストラリア原産のセキセイインコのきなとアキクサインコのもも。

寒さにはそこまで強くないし、秋に寒さで体調を崩したので今年は保温をしっかりしています。

▼保温についてはこちら

この記事のように、保温電球などで空気を温めると、どうしても空気が乾燥してしまいます。

今回は、インコの湿度対策(加湿)について書いていきます。

インコにとっての適正湿度って?

本やインターネットで調べると、適正温度についてはたくさん見かけるんですが、湿度ってあんまり書いてなくて・・・💦

だいたい人間が快適と思う50~60%くらいが良いと書いてあることが多いです。

かかりつけの獣医師さんからは40〜50%くらいが良いと言われました。

野生のセキセイインコとアキクサインコが暮らしているのはオーストラリアの内陸の乾燥地帯ですよね。

雨が降るところを求めて移動するらしいので、乾燥してればいいってものでもないですけど、少なくとも日本よりは乾燥してると思います。

気になったのでオーストラリアの内陸部の年間気温と湿度を調べてみました。

オーストラリアは南半球にあるので、季節が日本と真逆ですね。

湿度が1年で1番低いのが10月の24%、高いのが6月の48%。

日本だと気温と共に湿度も上がるんですが、この場所はそうでもないみたいですね。

気温が低い時期の方が湿度が高く、気温が上がると湿度は下がるみたいです。(だからこの時期火事が起こりやすく、鎮火しにくいんですね… (;_;))

日本にいるインコさんたちはほとんど人工繁殖だから原産地のことをそこまで気にしなくてもいいのかもしれないけど…冬はがんばって45%くらいを目指したらいいかな?

ケージに保温電球をつけて保温カバーをつけて何も湿度対策してないと湿度が20%以下になってしまってる時もあります。

乾燥しすぎるとくちばしがカサカサしてきたり羽もバサバサになったりするし、人間と同じようにインコたちも喉や鼻の粘膜にダメージを受けてウイルス等に感染しやすくなるので、保温する時はいっしょに加湿した方が良さそうです。

冬の加湿の方法

日本の夏はじめじめして湿度70%以上になることもあるので除湿は必須です。

湿度が上がりすぎると発情のトリガーになることもあるそうなので、夏はエアコンの除湿機能を使って湿度を下げています。

▼発情についてくわしくはこちら

でもあんまり温度は下げたくないから除湿器の購入もちょっと考えています。

夏は機械に頼るしか選択肢がないけど、冬の加湿はいくつか工夫できそうです。

今年の冬、わが家で試している方法を紹介します。

1.エアコンをやめてオイルヒーターで部屋を暖める

これは今年から導入してみたんですが、やっぱりエアコンより乾燥しにくいです。

エアコンのように温風を出して空気を暖めるのではなく、輻射熱で部屋をじんわり暖めるので体感的にも快適です。

じんわりぽかぽかするかんじです(●´▽`●)

羽みたいなフィンの部分が暖かくなるんですが、触ってもヤケドするほど熱いわけではない(ずーっと触ってると熱くなる程度)ので、放鳥中も安心です。

でも近づくとじんわり暖かいので、放鳥中のお気に入りの場所の下に移動させて使ったりもできます。

冬の寒い日+保温必要な子の日光浴🌞

お気に入りの場所にUVライト💡と、下からオイルヒーターでじんわり温かく♨️(温度計でチェックしながら🌡)

(ケージ内をUV💡で照らす時もあるけど、たまには窓際のお気に入りの場所でお気に入りの枝をかじりながら(*´꒳`*)) pic.twitter.com/ACGil9xMsF

— しろきな (@shirochan_kina) December 21, 2019

去年はエアコンと加湿器を併用していましたが、今年は大体オイルヒーターのみです。

▼うちのはこれ。細かい温度設定やタイマー機能もついてていいかんじです。

ただ、デメリットとして電気代が高い…(>ω<、)

初めて1ヶ月がっつり使った月の電気代、いつものほぼ倍でした…(|||꒪Д꒪)

ただ、その時は寝てる間の夜中もずっとつけてたんですよね。(きなももが寒さで体調を崩したから温度に対してかなりナーバスになってたのもある…)

なので、今は夜は消しておやすみカバー内を複数の保温電球で温めたり(保温の記事参照)、昼間もケージにいる時は設定温度を下げ、放鳥する時間帯だけ設定温度を上げる、とか必要に応じて温度の調節をしたり工夫して使っています。

あと、オイルヒーターの特徴として、うちは気密性が比較的高いマンションなので暖かさを十分感じられますが、気密性の低い昔の木造住宅とかだと暖まりにくい場合もあるそうです。

2.ペーパー加湿器を保温カバー内に設置

これは数年前にニトリで購入した、「自然気化式ペーパー加湿器」というものです。

今日も朝からいい天気🌞

朝晩かなり冷えてきたのでラグを出してベランダに干したり、加湿器を出してお手入れしたり大忙し!

そうそう、今年もうるおいインコを忘れずに🐥 洗って片付けてたけど、なんとなくまた洗って1日お水につけとこう💦 pic.twitter.com/lArf3cGmKt

— しろきな (@shirochan_kina) November 6, 2019

電気を使わないので、ケージの近くに置いていても安心です。

加湿力でいうとそんなにすごいものではないと思いますが、保温カバーの中に設置してなるべくケージの中を効果的に加湿できるようにしています。

▼うちのはお皿を自分で用意しないといけないんですが、こういうのだと受皿もセットでいいですね。

気を付けたいのは、

- 長く使ってるとけっこう水アカの汚れなどが目立ってくるので毎日のお手入れをしっかりした方が良さそう(とはいえ洗剤などは使わず水でしっかり洗う程度)

- 保温電球の近くに設置する時は水が電球にかからないように注意すること(熱くなっている保温電球に水がかかると電球が割れてしまう恐れがあるため)

このふたつくらいではないでしょうか。

▼最近は週1くらいでこの洗剤で洗っています

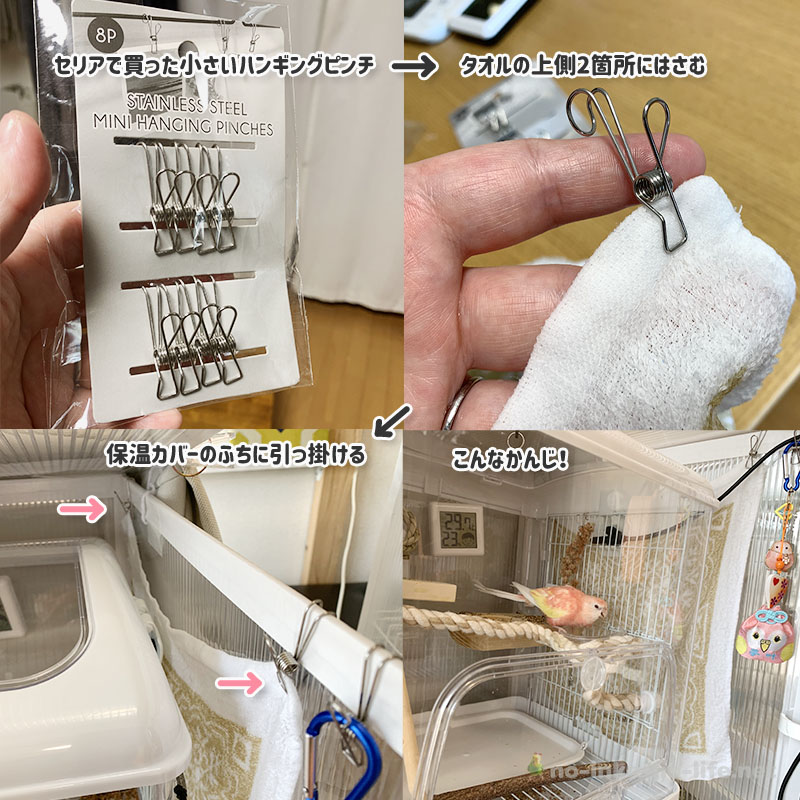

3.ケージの近くに濡れタオルをかける

これも気化式ペーパー加湿器と同じ仕組みの加湿なんですが、ケージの横にかけることで意外と湿度を上げてくれます。

うちの子たちのケージは前面と後ろ面がアクリル製なのですが、両側面は金網なのでその外側の保温カバーに広げてひっかけてるだけです。

▼このケージです。

正方形のハンドタオルがちょうどいい大きさです。

朝、ゆるめにしぼった濡れタオルをかけておくと、夕方にはけっこう乾いてしまっているので、寝る前にもう一度濡らします。

それでも朝起きるとタオルはだいたいカラカラになっているので、やっぱり乾燥してるんだなーと再認識させられます。

ちなみにかけておくタオルは洗剤や柔軟剤など使わずに洗っています。人間にとっては良い匂いでも小さな小鳥たちにとっては有害なものも多いです。柔軟剤の匂いがぷんぷんするタオルなどはもってのほかです…

▼ふだんのお洗濯にもこれを使っています。ちゃんと匂いもとれるし自然にも人間にも優しい(*´꒳`*)

また、ケージの下のフンの敷き紙を濡らしておくのはNGです。フンが水で濡れているとアンモニアが発生して呼吸器を刺激する原因になるらしいです。

4.乾燥が強い時は加湿器も登場!

ふだんは大体1〜3で対応してますが、湿度がなかなか上がらない乾燥がひどい時は加湿器も併用します。

うちが使っているのはアイリスオーヤマの加湿空気清浄機です。

▼これと同じもの。お手入れのしやすさはさすがアイリスオーヤマです。

加湿力と衛生面(水を熱で沸騰させるので雑菌などが繁殖しにくい)を重視してスチーム式を選びました。

ちなみに某電気屋さんで買ったんですが、スチーム式かハイブリッドかで悩んでて、放鳥時のことを考えて出てくるスチームが熱くなかったらスチーム式にしようと思ってて、店員さんに確認したら、「じーっと触ってると熱いけど、ちょっとくらいなら大丈夫ですよ」って言われたからこれにしました。

が!めっちゃ熱い!

ちょっと触っただけでも熱い!

ふつうに考えたらスチーム式って水を沸騰させてその湯気が出てくるんだから聞くまでもなく熱いのは当たり前だったんですが。店員さんの感覚はちょっとおかしいのかな…

買ってしまったものは仕方ないし、加湿力はさすがにすごいので使っています。

じつは2日前、きなも体調を崩してしまいました。

今は落ち着いてますが、朝ごはん後にすごく吐いて、診察で「急な冷えによって胃腸停止したのかも」とのことで…

夜〜明け方の寒さが厳しくなってきたし、保温電球だけでは不安になり、オイルヒーターを急遽購入しました。

乾燥しづらくていいかもです。 pic.twitter.com/l69YUxCvsl— しろきな (@shirochan_kina) November 16, 2019

もし放鳥中に使う場合は、スチームがでてくる部分にダイソーのワイヤーかご(保温電球カバーで紹介したもの)をかぶせて使っています。

それでも多少は熱いのできなももが近づかないように目を光らせて放鳥するか、放鳥中だけは加湿のスイッチを切るか、にしています。

▼保温電球カバーにもぴったりでした

こんなかんじでいろいろと試して大体30〜45%くらいの湿度になっています。

しばらくこのくらいで様子をみようと思っています。

▼左が加湿する前、右が加湿して1時間後。(上がきなのケージ、下がもものケージ。)

湿度計そのものの精度にちょっと不安がありますが(だから複数個置いている)、ちゃんと湿度が上がっています✨

▼使っている温湿度計はこちら。(湿度の表示はびみょうですが…💦)

最新の加湿方法をこちらで書きましたので併せてご覧いただけるとうれしいです▼

▼梅雨の湿度対策はこちら